夏休みに2週間来ていただいたIさんにインターン日記を書いていただきました。

初めに

2025年7月にインターンでお世話になりました、Iです。

インターン中に生き生きと育ちボーボーになった顎髭もすっかり剃ってしまいました。土の香りのしないエアコンの効いた部屋で、顎の物寂しさをさすりながら、ぼんやり八百津で過ごした日々を眺めております。

現在、イギリスはロンドンにあるAAスクールで建築の勉強をしています。

14歳の頃に見た「劇的ビフォーアフター」という番組で、”建築家”という夢に出会いました。日本の大学時代は建築史研究室で「大山詣り」という習俗と強く関連する先導師旅館建築を研究し、ハードよりソフト、建築物よりその周辺に内在する価値に魅せられ、自分にとっての”建築”の定義が非常に広いものになりました。就活においては当時急激に一般化したInstagramなどのデジタル上の社会に、そういった広い定義における”建築的”な可能性を感じIT会社を志しました。

しかしそこで出会った嫌悪感は自分の手のひらについてのものでした。AIコンサルタントとして毎日PCを叩き続けていた僕の手のひらをふと見ると、段々と起伏がなくなりのっぺりと、散歩する気の失せる平野のようになりつつありました。元々そんなにボコボコしていたかは定かではありませんが、「この手を愛することができない」という事は明らかでした。

そうして、理性的には当時の仕事がいかに素晴らしいかその論拠に納得しつつも、感性を満足させるテーマとして建築への興味を再発見したため、会社を退職し建築に振り切った形となります。

ロンドン留学中はスコットランド島嶼部の民家の伝統工法を主プロジェクトとしながら、インドの村で使われている山車を参考に竹と紐でインスタレーションを作成したり、柳宗悦とウィリアムモリスの工藝への視座の比較論文を書いたりしていました。夏休みで一時帰国する機会に際して、以前HPを見つけた水野さんを思い出し、純粋に思う存分手を動かしたいとインターンに応募しました。

離れ

太田川駅で待ち合わせ。ほぼ真上から日が刺すロータリーに寄せた白い車から出てきた水野さんを見た時は、HPのプロフィール画像そろそろ変えた方がいいだろうと思いました。今思うとそんな水野さんの髭もじゃは、東京ともロンドンともかけ離れた野生的なインターン生活の序章だったのかもしれません。

初めにきっちり断っておくと、水野さんからは事前にしっかりとご案内(もはや心配を含む)があった中で、僕が好んで選んだ生活です。

最高気温40度近くの中、エアコンなし、調理は室内の囲炉裏、風呂は薪で炊き原則湯シャン。相当モーレツな日々でしたが、水野さんや案件でご一緒するたくさんの方々と会話したり、部屋内の書籍から前のめりに助けてくれようとする沢山の先人達に教わったりしながら、みんなで一緒に奮闘した素敵な日々でした。

扇風機と水撒きホースをこんなに愛おしく思うことは今までなかったと思います。僕の夏は彼らにあげたい。

離れは開放的な窓があるものの、なかなか風が通らない。様々模索する中で「冷たい地面と暖かい地面がある時、前者から後者に空気が移動しようとして『風』が生じる。」という摂理に出会って行動が大きく変わります。言われると当たり前ですが、天気予報士が日本地図上で展開していた高気圧や低気圧の話が、これだけの身近なスケールで起こりうることに感動を覚えました。

こういった地球規模と住宅規模のバグは、水の流れと共にある水野さんの案件にご一緒してると何度も起こったのは非常に印象的でした。

ありつけた飯にこんなに胸がいっぱいになることも今までなかったと思います。

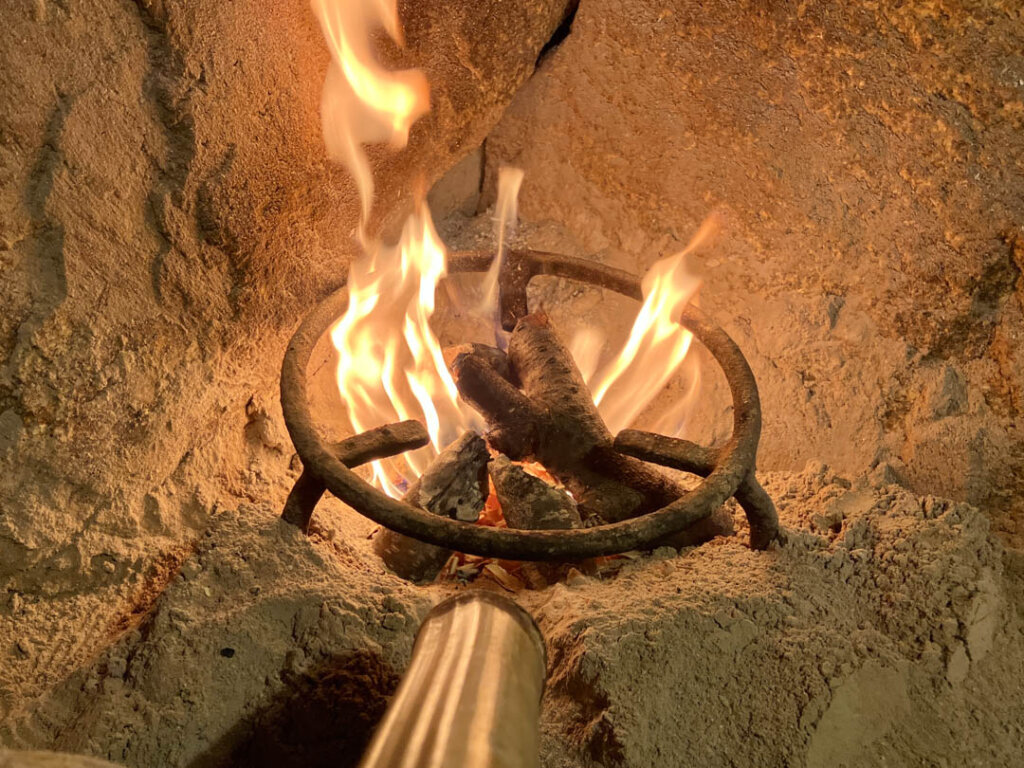

ガスコンロを主とする選択肢もありましたが、ここでしかできない体験をと思い囲炉裏調理・一汁一菜生活に挑戦しました。炎の熱さと胸の高さまで降りる煙で、汗だく・鼻垂れ・ガン涙の中、ようやく出来上がって飲む煮炊きの一杯。。。昨日の同じ奇跡を忘れるほどに毎日この胸に奇跡が溢れていました。時々水野さんがビール等と共にいらっしゃって、同じ鍋を分け合って食べながら民家、民らしさについて語り合った時間も非常に思い出深いものです。

風呂焚きと合わせると、これら夜の家事は合わせて毎日4時間ほどかかっていました。こういう生活に、鮮度の落ちた魚の目でリール動画を垂れ流すような死の記憶はなく、ただただありつけた目の前の飯に崩れるように頭を下げてしまうような感謝の記憶のみでした。

インターン

この離れでの実践的な野人生活を勉学の巣としつつ、水野さんに快くお誘いいただき様々な現場に混ぜていただくことができました。

具体的にはこんな感じ。

- 新築/改築案件のクライアント様との打ち合わせ

- 土木工事の現場打ち合わせ

- 敷地や既存住居の測量

- 改築工事にあたっての解体作業

- 工房での刻みの見学

特に打ち合わせは、同席者皆さんが欠かせない登場人物で、会話の中でだんだんとその敷地の特徴や生活の中で気づくこと、経験してきたことが共有され、一つずつ物事が決まっていく様を見ることができ、それは大変美しいものでした。

また、その中で、ストーブ作りの職人、材木の研究者、茅場の活動家、土中環境改善の庭師など様々なお仕事に触れることができました。

その中で特に印象的だったのは、大工の遠藤さんの工房で墨付けを見学させていただいた際、「この墨付けの方法はあくまで俺の親方がそうしていただけで、全ての大工が同じように墨付けするわけではない。これはうちのやり方。」とおっしゃっていたことです。水野さんにどうやって民家について詳しくなったかをお聞きした時も「この辺りの民家の図面をたくさん書くことでこの辺りの民家をなんとなく理解していった」といったことをお話ししていました。

つまり、みなさんのお話の背後にはいつも、どこかで読んだり聞いたりして身につけるような「知識」に先立ち、その身に確固たるものとして存在する「経験」を見ることができたのです。それが一つ一つの判断や動きの中から漏れてしまうような力強い光を放って感じられるのです。それは対峙する者からすると「ああ勝てない」という絶望的とまで思える力です。

言い換えると、教科書や論文上で説明されている「日本の大工仕事」「日本の民家」等についての文章を空で語れるという意味での博識・詳しさではなく、実際的に長年蓄積された経験により、「俺が経験したことについて俺は誰よりも詳しい」という状態です。

ロンドン留学で感じた変化の一つに、日本についての質問に、日本代表として回答する機会が増えたという点があります。「読んだ日本」を英語訳して説明しようとするたびに、その日本の弱さや空虚さに辟易させられることも多々ありました。それは僕からの言葉の生産ではなく、僕以外のところに流れている言葉の翻訳作業でした。

水野さん達が彼らの環境・風土・素材に対して能動的に向き合い、肌で感じ取り、経験してきた物事を語る時、もちろん日本国土全体で共通しているわけではない部分も含みます。しかし一般化された日本、国家を君は触れるか?という問いにその存在が無いことを知った上で、彼らが語る日本は僕が暗唱する日本よりもよっぽど力強く日本らしいと思ってならないのです。

そんな中、インターン中にお会いした方々に僕は時々、水野さん家の離れでどのような生活をしているのか、あの煙たい日々を語ることがありました。この時の僕はどうやらとても力強い。僕が囲炉裏の周りで経験した、あの火の光の鋭さや沸き上がる煮汁の動き、僕から出た鼻水や伸びた顎髭について語る時、そこに僕が動いて触れた限りでの、日本らしさを語ることができました。

日本はもしかしたら、故郷はもしかしたら、地球上の定義された緯度経度や戸籍上に記された記号ではなく、能動的で身体的な経験の中にのみ存在するのかもしれません。

最後に

水野設計室での経験を経て、自分がしたいことを大きく2つ ー 手作業の中に自身の故郷を見つける活動と、誰かに手作業の機会を提供する活動。 ー で分けて考えたほうが整理しやすいのではないかと考えました。

僕が身体で野生的に風土と関わり合う方法は、今回の離れでの生活が一つの例だと思います。普段のエアコンやシステムキッチンと共にあった身体の動きについて、何ステップか工程を増やし複雑化する。自分の周辺の木陰や日なた、食材や火に、より直接的に能動的に関わっていく。これは脳ではなく身体に宿る知性を喜ばせる素敵な趣味だと思います。

一方で社会的な建築家として僕がしていきたいのは、こんな楽しくて素晴らしい自身の経験を、他の人にも体験してもらえるような場作りになると思います。水野さんがインターン生を迎えるという動きもまさにこれに合致する仕事だと思います。宿泊施設を用意し、ヒントとしての本や他者との出会いも用意し、被提供者自身の気づき・経験をサポートする。水野さんのようなそういった他者への気遣いが、きっと僕の仕事にも欠かせないものになっていくとイメージしています。

より物質的な話としては、火の調整や調理など、手作業に集中する状態を祝う設計。キッチンからリビングを再構築することなどに興味を持っています。

水野さんだけでなく、もっと長い経験軸で言えば親はもちろんたくさんの方々の支えによって学問的喜びに出会ってきました。今度は僕の番かな。と考えると仕事のイメージが幾分つきやすくなる気がしました。

あっという間に終わってしまった日々の文章を書くと葬式のようなお別れの気分に出会うこともあります。けれどそんな昨日剃ったばかりのツルツルの顎を滑る指が、また生え始めたジョリ髭に当たった時、大丈夫。あのインターンで視認できた俺の野生的な知性はずっと前から俺と共にあり、今日も僕の杞憂を鼻で笑いながら強く育っていくんだろうと思えました。

…でもまたなんだか見えなくなってきた時は、快くお迎えいただけたら嬉しく思います。

ありがとうございました!

7月18日~8月1日という暑い時期でしたが、無断熱・エアコンなしのゲストハウスで囲炉裏暮らししながら、いろいろお手伝いいただきありがとうございました。

さすがに40度は死んでるんじゃないかと思い何度かゲストハウスに安否確認に行きましたが、まさかの汗だくで本を読みながら書き物をしてるIさんでした。インターンはエアコンがなくても暮らせるよう春と秋だけと思っていましたが、これからは夏も冬も受け入れしていこうと思います。

私は若い頃はいろんなところに旅行に行きいろんな人と出会うのが好きでしたが、子育てが始まって以降はそんな事ばかりしてられないので、逆にこの八百津の家を人が集まる場にしようと思い帰ってきたのでした。15年が経過しましたが、最近インターンを通して、それが出来てることにとても幸せを感じてます。自分が楽しみたくて受け入れているインターンですが、来ていただいた方にとってここでの経験がいつかなにかの役に立てばうれしいですし、さらに皆さんの今後のご活躍も楽しみの一つです。

Iさんは、インターン申し込みのメールの時点で雰囲気が出てましたが、実際お会いしてみると想像通り実際に考えて行動をされてきた方でした。

今年の冬から進める私のゲストハウスの改修案はうっかり屋根を土葺きの瓦にするところでしたが、今回Iさんに感化されて一部ではありますが茅葺きにすることに決めました。人には茅葺きを提案しておいて、自分のゲストハウスの屋根に茅も葺けないようでは、お話になりません。危なく一生後悔する所でした、よかったよかった。

というわけで、私の唯一の武器である「俺が経験したことについて俺は誰よりも詳しい」の状態を目指して、また毛が抜け落ちるような負荷をかけていこうと思ってます。

そしていつかIさんが来た時には、茅葺きの下の囲炉裏を囲んで今以上に皆を置き去りにするIさんのお話を聞きながら、炉端料理をご馳走していただくことにしましょう。