ワラビーランドの和紙蔵づくりワークショップ、参加者の皆様と天候に恵まれて、無事に土壁を塗り終わりました。近所の竹林から取ってきた竹を編み、厳重養生をしてのぞんだ泥塗り。

工務店に依頼して職人だけで作る家作りとは違い、一般の人も一緒に家作りに参加できる「伝統工法」をあらためて好きになりました。こうして作られた家は、施主の家であると同時に、なんだかみんなの家という感覚も入り混じって、ながく生き続けていくんじゃないかな。

うっかり、汚れても良い服装で来てくださいのアナウンスを忘れてしまった所に、過去最高の泥ワークショップになり、皆さん服も顔も車もドロドロになったことと思います(笑

さて、次回は最後の三和土のWSです。

参加してくださる方も増えてきたので、小屋の土間の三和土だけでなく、ワラビーランドの看板を版築で作ろうー!という事で、三和土版築WSになりました。

今回も「蕨生の蔵」ワークショップのBlogは、インターンのT君にレポートしていただきます。

こんにちは。インターンのTです。

ワラビーランドの和紙蔵つくりワークショップの7回目のレポートです。今回は2日間の開催でした。ブログも長くなると思いますので、空いた時間にでも少しづつ読んでいただけたら幸いです。

これまでのレポートを順に読んでいただけるとこのWSの全体像が見えてくると思いますので、ご興味があればぜひ過去のレポートを読んでみてください。

ワークショップ開始

1日目の天気はくもり時々雨。あまり気温が上がらない日でした。参加者全員で輪になり、挨拶をしてWS開始です。この日は約30名の方が参加され、これまでに参加された方に加え、初めて参加される方も多くいらっしゃいました。西は山口県、東は千葉県から参加されている方もいらっしゃいました。

初めての参加者もいらしゃるので、水野さんに建物とこれまでのWSの説明をしていただきます。

水野さんは建物の設計とWSの企画と土木を担当です。

そして、上の写真中央に写る白い服の方が左官と基礎工事を担当されている森左官の森さんで、今回のWSの先生です。

他に、大工の井関屋の井関さんや屋根工事をされた日下部瓦店の今井さん、石畳工事を引っ張ってくれた庭師の柿野さんとブンさん、石工のグッティさんも参加してくださいました。

それでは、竹小舞を編んでいきます。

竹小舞

竹小舞とは土壁の下地となるもので、竹を編んで作ります。

今回使った竹は3日目のブログに書きましたが、竹部会さんが管理されている竹林から頂いたもので、これまでのWSで皆さんに割っていただいたものです。

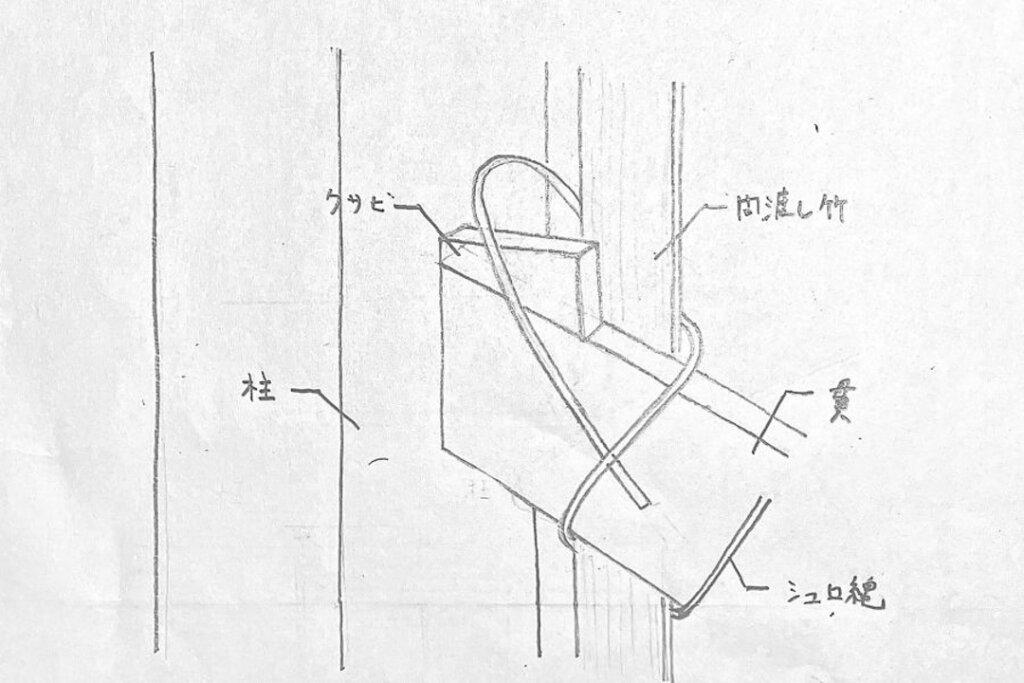

上は見本用に森さんが編まれた竹小舞。部分ごとに名称があり、力竹や間渡し竹と呼ばれます。他に小舞竹やエツリ竹とも呼ばれ、地域や職人さんによって異なるようです。

こちらが作業前の様子。

竹が柱の間に3本ずつあるのが分かりますでしょうか。これが縦の力竹です。

土台や梁に穴を掘り、そこに竹が刺さっています。

この穴はドリルで開けることもあれば、ノミで開ける場合があるそうです。ドリルで開けると竹が回転してしまいますが、ノミで開けると竹が回転することはないそう。森さんはノミで開けていました。

また、釘でとめる場合もあるそうです。

力竹は横にもありますが、縦と同様に穴が掘られています。

今回の力竹は貫の外側にあります。力竹と貫の位置関係は土壁の見え方に関わるそうです。ここでは力竹の位置を決めるのは左官の仕事ですが、京都などでは大工の仕事になるそうです。

それは数寄屋など壁が非常に薄い建物においては、力竹の位置は意匠に大きな影響があるからだそうです。

力竹を横から見た様子。

少したわんでいるのが分かりますでしょうか。

ここも考え方に違いがでるポイントで、釘で力竹を貫に固定することもあるそうです。

1回目のWSで土壁を剥がした小屋は釘で力竹と貫をとめていました。

縦の力竹は事前に森さんにやっていただいたので、今回のWSでは間渡し竹と横の力竹を編んでいきます。

まずは、必要な竹の長さと切り方を教えてもらいます。

竹の長さは柱間の長さをもとに決まります。力竹は左右で1寸(約3cm)ほど長く切ります。背割りがある場合は5分(約1.5cm)ほど長く切ります。背割りとは木材にあらかじめ入れた割れ目のことで木材が乾燥するときに発生するひび割れを防ぎます。

間渡し竹は5分(約1.5cm)ほど短く切ります。

切り方は竹の皮がある方を竹用の鋸で切り込みを入れ、竹の内側を外に折り曲げると綺麗に竹を割ることが出来ます。

今回は縦の力竹はすでに入っているので、横の力竹→縦の間渡し竹→横の間渡し竹の順に編んでいきます。

横の力竹は鉈で先端を三角に削ってから使用します。

削ったら縦の力竹のように穴に刺して、はめ込みます。

上のような感じ。

背割りの部分は三角に削っていません。

背割りや穴に刺さるように厚さを調整し、また、たわまないように長さを微調整しながら作業を進めます。

横の力竹が終わったところで少し休憩し、縦の間渡し竹の作業に入ります。

まずは森さんにレクチャーして頂きます。

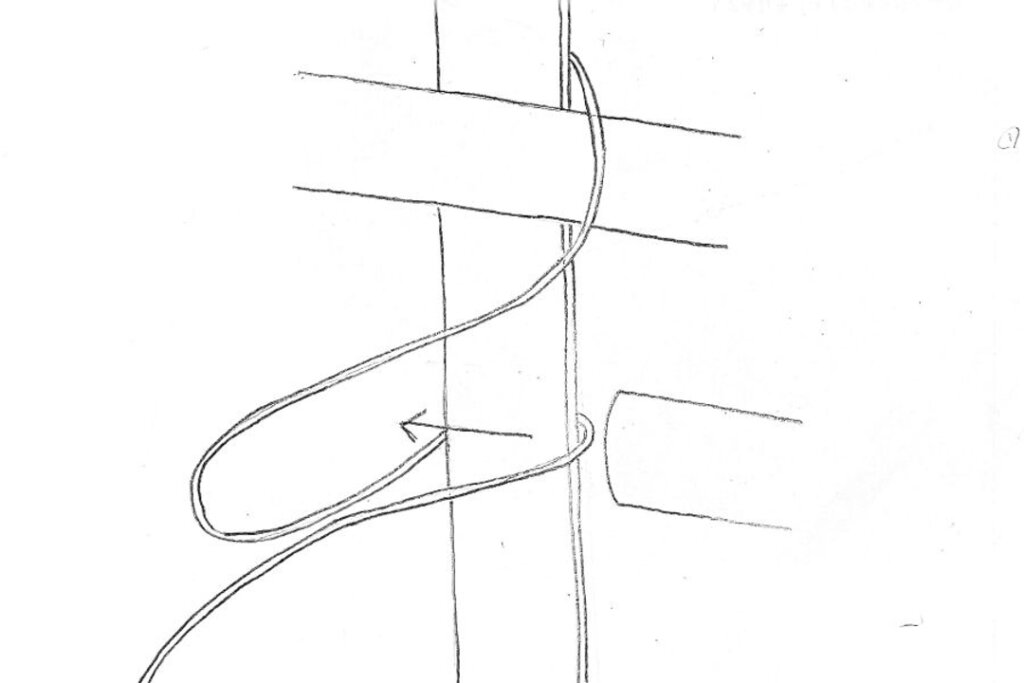

縄を柱間の3倍の長さで切ります。縄は藁縄やシュロ縄を使うことが多いそうですが、藁縄はあまり手に入りにくくなっているようです。

縄の準備が出来たら2人1組になって作業を進めます。

上の写真は始まりの部分。

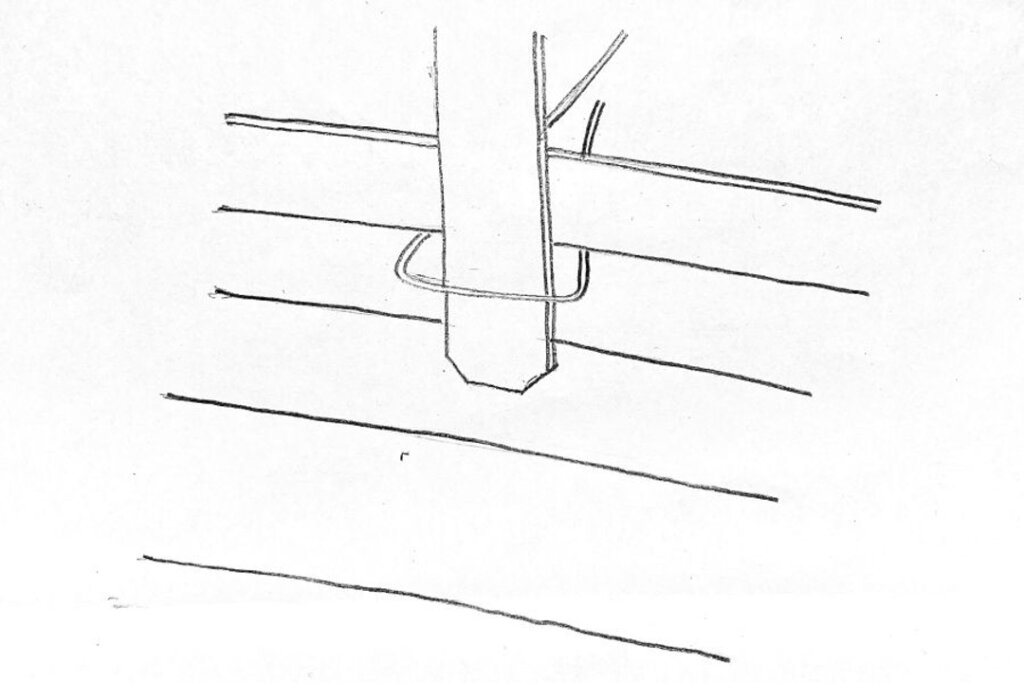

上の簡単な絵のように編み始めました。

中間部分。間渡し竹の間隔は大体指2本分です。この間隔は職人さんによって異なるようで、塗りやすさや、土と土の密着具合などの考え方の違いが出るそうです。

今回のように竹刈りからやる場合は、竹の幅もマチマチなので、竹を選びながら行う必要があります。

1人が編み、もう1人が緩まないように外から竹を押さえてもらいながら作業を進めます。

編み終わったら、竹を上げておきます。

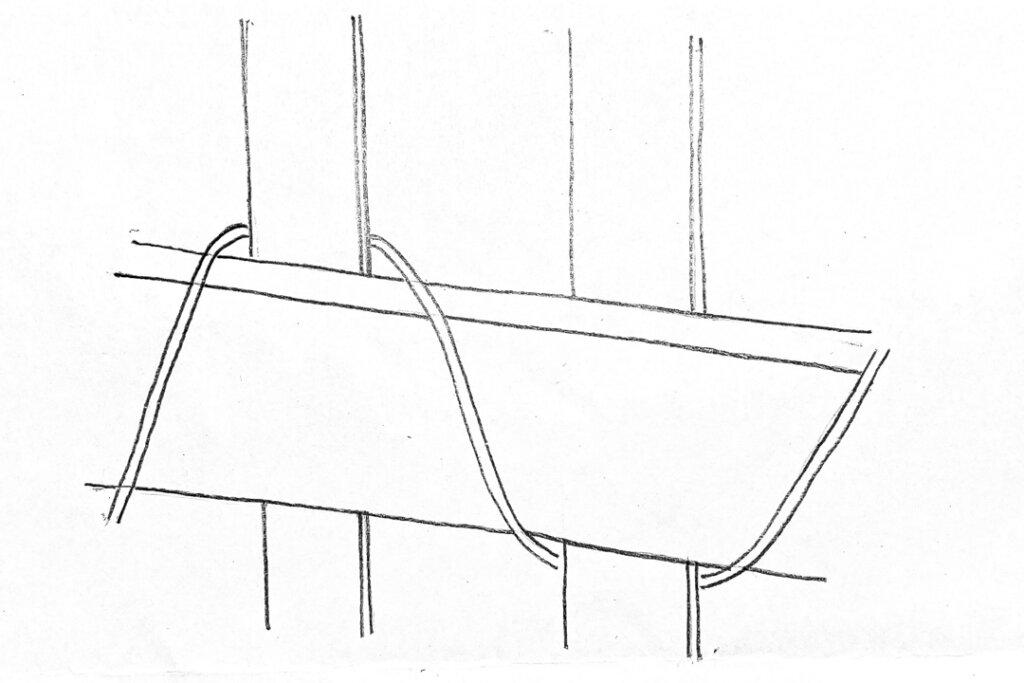

上の写真のように、力竹は刺さっていますが、間渡し竹は浮いています。これは土を塗ったときに土の重さで竹が下がってくるので、あらかじめ上げておくそうです。

こちらが終わりの部分。

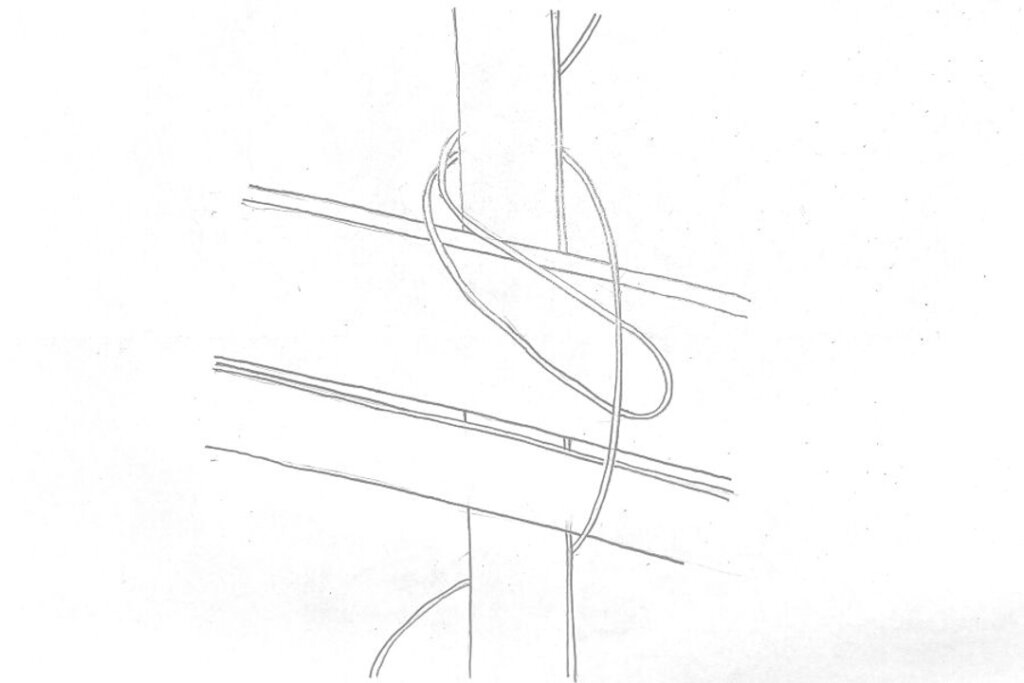

余った縄をこれまで編んだ縄に絡ませて止めます。ここで重要なのは結ばないということ。結んでしまうと縄に膨らみができてしまい、土壁の仕上がりに影響ができてしまうそうです。なので、結ばず、平らになるように心がけます。

これまで貫と交わる部分を見てきましたが、横の力竹と交わる部分も同様に編んでいきます。力竹の場合は柱間の2倍の長さの縄を用意します。

また、竹の末と元を揃えて編む人もおられるそうですが、今回そこは考えずに編んでいきました。

今回の編み方は千鳥掻きと言うそうです。他に、まきあみ掻きなどいろいろな編み方があるそうで、貫に縄を編まないこともあるらしいです。

縦の間渡し竹を編み終わったところでお昼の時間です。

1日目 お昼ご飯

こちらが1日目のお昼ごはん。

ポテトサラダや豚肉の丼ものにみそ汁。美味しく頂きました。ありがとうございました。

竹小舞 再開

お腹が満たされたところで、今度は横の間渡し竹を編んでいきます。

森さんのレクチャーを受けます。

始めに真ん中の縦の力竹に間渡し竹を編んでいきます。

始まりは先ほどと同じです。

.

始まりの部分ができたら、上の絵のように編んでいきます。竹の間隔は指1本半です。

緩まないように竹と縄を手で押さえながら、片方の手で縄を引っ張って編んでいきます。少し上の方で竹を編み、最後に下ろすことでしっかりと編むことができます。

貫と交わる部分。

簡単な絵ですが、上のように縄が真っ直ぐ下りるように編んでいきます。

終わりの部分は縦の間渡し竹と同様に、余った縄の長さに応じて、結ばず、平らになるように縛ります。

上の絵のように、一番下の部分で竹を横切るように縄を巻くと下までしっかり固定することができます。

上の写真のように、横の間渡し竹は互い違いに透かすように編みます。これは左右均等に土と土の密着を確保するためだそうです。

土練り

竹小舞を編む傍らで、2日目に塗る土を練る作業が行われていました。

今回は和紙の原料であるコウゾの繊維も荒壁に混ぜて練ることにしました。

和紙の制作過程で出る副産物であるコウゾの繊維は、荒壁に入れる藁と同じ効果がありそうですねとお話ししていたら、和紙職人の千田さんが昔親方の元に左官職人さんがコウゾの繊維を取りにきていたような話を聞いたことがあるとのことでした。

今回のあるもので作る家作りには、ピッタリということで、一緒に練りました。

大人も子供も裸足になって練っています。とても楽しそうです。

泥だらけになるのは嫌やなぁと思っていても、一度泥だらけになるとどうでもよくなりテンションが上がります。子供の頃に傘もささずに雨の中で遊ぶ感じです。

1日目 ワークショップ終了

16時になり、竹小舞をほぼ編み終わったところで1日目のWS終了です。

一旦終了したところで皆さんは温泉へ。

残った人たちで残りを仕上げ、ライトアップへ備えます。

上の写真の三角の竹小舞の部分は森さんが編んだもので、放射状にとてもきれいに編まれています。本来はここまで凝った編み方をしないそうですが、今回はライトアップのことを考えてこのような編み方にしたそうです。粋で森さんの美意識を感じます。

ライトアップ

ライトアップが始まりました。皆さん写真を撮りながら、今夜しか見れない光景をしっかり目に焼き付けられたと思います。日中の努力が少し報われたようた気持ちになります。

宴会

19時ごろ、ついに宴会がはじまりました。

もつ鍋、キムチ鍋、味噌鍋、水炊きとたくさんの種類のお酒が並ぶ、とても豪華な宴会です。

ご飯はとても美味しく、お腹いっぱい頂きました。

お酒を片手にいろんな話が聞けて、とても楽しく過ごすことができました。なんとなく、文化祭の打ち上げのようなグルーヴ感があっていいです。

だんだんと寝てしまう人が出てきて、より良い感じの雰囲気に。宴は何時まで続いたのでしょうか。

2日目 ワークショップ開始

竹小舞に朝日が差し込む様子。これもこの瞬間しか見れません。

ライトアップの良さもありますが、やはり自然光はいいです。建築において光は非常に重要で、様々な人が建築と光について 語っていますが、ここでは光を通す面の重要さがよく分かります。

それでは、2日目も輪になってWSを始めます。

二日酔いの方に加え、2日目から参加される方もいらっしゃるので、改めて自己紹介をします。

養生

土を塗る前に、泥で建物が汚れないように養生をします。

養生テープを貼り、

その上にマスカーを貼って養生します。

同時並行で土を練って、準備をします。

これが作業開始時の全景。

土壁塗り

それでは、森さんにレクチャーして頂き、土塗開始です。

土壁塗りは土を塗る人と泥を刺す人に分かれて作業します。

泥刺しは材料を投げて渡すこと。上の写真のように土さしと呼ばれる道具を使って投げ渡します。

土さしで土をまとめて、相手の鏝板をめがけて勢いよく投げます。この時に土さしを素早く引くことを意識するとうまく投げれるそうです。

相手との距離が短いときは短い土さしを使ったり、直接板の上に載せたりするとやり易く、効率が良いそうです。

土を受け取ったら、右利きの人は左上から、左利きの人は右上から塗っていきます。

始めに5杯分ぐらい塗り付けてから、鏝で平らにしていきます。

鏝の面の下半分の重心を感じつつ、鏝が自由に動くように柔らかく握り、角度を寝かせてやると上手にできるそうです。

裏側からみると土が飛び出しています。これを「へそ」というそうです。

全体を平らにするときは鏝を長い方向に動かすとよく、鏝の角度を調整して動かす土の量を決めるそうです。

2日目 お昼ご飯

お昼ご飯は卵そぼろ丼。しっかり味のついたそぼろが卵との相性も良く、ご飯が進みます。とろみのついた汁物もおいしかったです。

今回は2日間のご飯と宿泊の用意をしていただきました。お陰様で気持ちよく作業を進められています。ワラビーランドの皆さん、ありがとうございます。

昼休憩にコウゾの皮を剥がす体験が行われていました。

日干しレンガ制作

土壁塗りの隣で、水野さん主導のもと、日干しレンガ制作が行われていました。

こちらは型枠を制作している様子。

型枠に土を流し込みます。

試行錯誤しながら作業が進められています。

これは板で土を押さえながら型枠を取り外している様子。

綺麗に外れましたが、これでは抑えた板を取るのが大変です。

今度はそのまま慎重に板を外すことに

なんとなく綺麗にできました。

この日干しレンガが、何に使われるかは、まだ決まっていません。

ただ水野さんが一度作ってみたかったとのことで、何個出来るのかわかりませんが、これからこの日干しレンガを使って何を作るか考えるそうです。

次回のブログで紹介出来たらなと思います。

土壁塗り 再開

土壁塗りを再開します。森さんが難しいとことを塗り、

他の参加者は内側を塗っていきます。 本来は外側を塗ってい1日ほど乾かした後に、内側を塗るそうですが、今回は同じ日に塗ってしまいます。要領は外側と同じです。

ブルーシートがドロドロです。少し休憩して、泥を集めて塗ります。

養生も剥がします。

掃除も始めます。

この時点で皆さん、疲れがたまってきた様子。宴会を挟んだ2日目なので無理もありません。

内側もかなり塗れました。

終了予定時刻を過ぎましたが、これでWS終了です。皆さん、2日間お疲れさまでした。

そして、ワラビーランドの皆さん、改めてありがとうございました。

今回のWSでは森さんからたくさんのことを教わり、有意義で楽しい時間を過ごすことができました。

森さん、本当にありがとうございました。

今回のWSを通して、土壁以外もそうだと思いますが、伝統的な構法や自然素材を使う構法は場所や職人によって考え方や施工方法が異なるということが改めてよく分かりました。それは体系化されていない、曖昧な世界。”親方の仕事を見て学べ”という言葉が腑に落ちます。言語化、体系化するだけでこぼれてしまう大切な何か。それを逃さないように見て、考えて、感じる。理論だけでなく感覚も大切だと思いました。感覚は道標です。このように書くと前時代的で非科学的のように感じますが、あくまでそれは視点の問題で、現代の科学的な視点で見ることもできると思います。そんなことより、建築以外もそうですが、長い年月をかけてゆっくり進化してきたものは急速に変化するものと比べ物にならない強みがあるように思います。大切なのは未来でも過去でもなく今生きている現在。今も土壁は進化中と考えて、もっと勉強し、過去と未来を繋げるような土壁を設計できるようになれたらなと思います。

というわけで私がここで文章を書いても、大切なことは何も伝わりません。ですので、もし興味を持っていただけたら次回のWSにぜひ参加してみてください。次回は4月12-13日。三和土をやります。

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

養生

解散後、職人さんは建物が汚れないように養生して仕事を終えました。

今回、土壁が薄かったので、森さんは後日、土を塗り足しながら仕上げて下さるそうです。