先日、いつもお世話になっている製材所の東桧の桂川さんにお願いして、東白川村の山や原木市場や製材所の見学に行ってきました。

今回の目的は、今年の4月に丹羽明人アトリエの丹羽さんと開催した「木組み×土壁」家作りDAYの続編です。ただいま、家作りを考えている方に向けて家を作る現場だけでなく、家を構成する素材の一つ材木の生産現場と山の見学を企画しており、今回はその下見で行ってきました。

私は山の見学会をやった事はないですが、丹羽さんは毎年植樹ツアーなど建主さん達と山の見学会も開催されていらっしゃるので、私も勉強させていただきながら行ってきました。

はじめに

今回は以下の流れで回りました

①東白川森林組合(原木市場)

↓

②母樹林(山)

↓

③東白川製材(製材所+機械乾燥)

↓

④東桧(製材所+天然乾燥)

では、見学させていただいたところを簡単ですがご紹介していきます。

① 東白川村森林組合(原木市場)

まず初めに行った所は、東白川村の森林組合(https://vhigashi-s.org/)です。

森林組合では山の管理や伐採を行い、森林組合内で原木(丸太)の市場をされています。

東白川村の市場では、年間約15,000㎥の木材(原木)を取り扱っているとの事でした。

年間24回の市場が開催されており毎回約625㎥(15,000÷24回)ほどの原木が並びます。多い月は800㎥が並ぶそうです。

東桧さんは天然乾燥をしているので、基本的に冬の切旬の材木を買いつけられています。

夏など切旬が外れた木は、天然乾燥しても白太には必ず虫が入ったり青カビが入るので、使えません。ただ赤身は虫や青は大丈夫なので、夏場の原木でも赤身は大丈夫です。

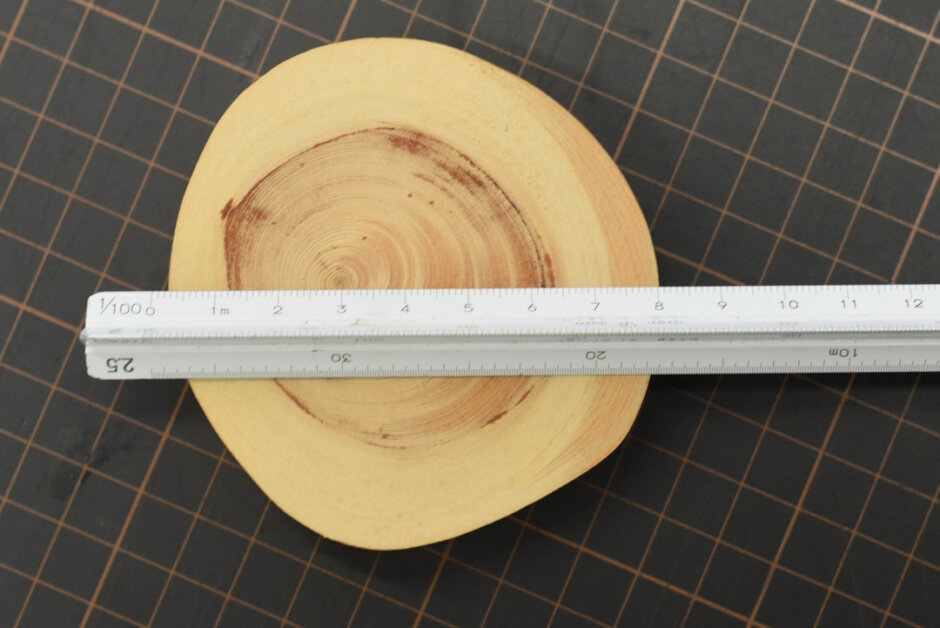

さて、これが東白川の一般的な桧です。

パッと見ただけで、赤身が大きい。そして年輪が細かい。

年輪が細かいという事は、成長が遅い。

つまり、目の詰まった良質な桧が多い。

それが東白川の桧の特徴です。

原木の長さは家作りの都合上、3M・4Mです。

原木の価格は立米(㎥)単価です。

末口の直径30cmで4Mの原木は0.36㎥、末口の直径42cmで4Mの原木は0.76㎥。

東白川村の原木市場の平均625㎥に換算すると、直径30cmで約1700本、直径42cmで約822本。

ちなみに現在桧の㎥単価が2万円~とすると、625㎥で¥12,500,000。

直径30cmで4M の原木1本が¥7,000円~、直径42cmで4M の原木1本が¥15,000~。

原木から製材の歩留まりが40%。

原木は丸太の状態。製材は角材に加工された状態。

丸太から角材を作ると約40%で、残りの60%は角材にならない部分です。

大体私が設計している木組みの家の構造材と造作材を合わせた木材の量は、製材で約1㎥/坪。

一つの家で約20㎡~50㎡の製材を使います。

少なくみてざっくり一つの家に、製材25㎥とすると。

一つの家に必要な原木の量は、25㎥(製材) ÷ 40%(歩留まり) = 62.5㎥(原木) 。

実際の製材の量でいうと、直径30cmの4Mで170本、直径42cmの4Mで80本。

東白川村の原木市場で625㎥が並ぶとすると、家が約10個作れる計算。

こう考えると、山には到底使い切ることができない、人の手で植えた木々が残されている事がわかります。

ちなみに木の成長が遅いといえば屋久島です。なぜかというと屋久島は雨が多く水の循環早い。水が早く動いているから木が頑張って水を動かさなくても良い、だから成長が遅い。という話を聞いた事がありますが、他の山でも成長が遅い山ほど環境が良いという事は実感としてあります。

この写真の年輪は、よく見るとわずか30mmの中に100年以上の年輪が詰まっています。

この木が育った山は、300年以上人の手が加えられていない山でした。

私が思い描く良い山のベンチマークは、この木が育った山です。

自分の物差しができたら、自分なりの山の見方が変わりました。

② 母樹林(山)

次は山(母樹林)実際に行きました。

母樹林は、種取りをする山の事だそうで、ここは村有林とのこと。

東白川村では、FSCの取り組みや、「日本で最も美しい村」・more tree・サントリー・WWFとの取り組みなど、村を上げていろんな団体と連携して山の木を活かす活動をされています。

聞いたことがある名前ですが、あまり興味がなく細かいことは解りません。実際に何を目指して何をしているのか、いつか調べてみようと思います。

みんなが見ている真ん中に立っている大きな木は樹齢100年を超える桧です。

100年のわりには思ったより小さいので、成長が遅いという事が実感できます。

年輪を見れば、1年間に1mmずつしか大きくなっていない木がたくさんあるそうです。

お昼は山の中です。

実は今回は、丹羽さんと私で桂川さんに案内していただくつもりでしたが、私たちだけではもったいないとのことで岐阜愛知で木の家作りに関わる知り合いの設計士さんや大工さんに声をかけて、20名ほどでお邪魔しました。

お昼時間はそんな皆さんとの情報交換の良い時間です。

たまには同じ仕事をする者同士、こんなのんびりした日もあって良かったなと思いますので、また開催予定です。

次回の建築・林業関係の方向けのツアーのご案内を希望の方は、お問合せより連絡先などお送りください。次回個別にお誘いいたします。

この母樹林は、下草も育ち植物の更新も元気よく進んでいるように感じて、気持ちの良い山歩きでした。

人の手が入った山なので、荒れないようにする為には、まだまだ人の手を入れ続けないといけないのでしょう。

我が家の山は、植林された山で下草はあまり生えてなくて、山の中は暗い。家から見ると夏でも冬でも緑色の山で、ずっと不自然な山だと思っています。この山をどうしていくのが良いか。それを考える為にも、これからは山の事ももっと知らねばと思った時間でした。

町では35度を超える真夏日ですが、山の中は涼しかったですよ。

③ 東白川製材

次に、東白川製材協同組合(https://www.e-hinoki.com/)に行きました。

ここでは、原木の皮をむいてフルオートで製材し機械で強制的に乾燥させて製品を作っています。その流れを一通り見学させていただきました。

私は普段皮むきせず、一本一本どう製材して何を取るか考えながら粗挽きし、天然乾燥させる小規模な製材の流れを見る事が多いです。でもこれから山の事を考える為には、世の中の大部分を占めている機械乾燥やプレカットのことも知る必要があると感じました。

手刻みの加工には天然乾燥材、プレカット機械の加工には機械乾燥材。

天然乾燥と機械乾燥の詳細は、以前書いた記事をご覧ください。

東白川村には、原木を扱う森林組合、原木から製材を生産する製材協同組合、他にも製材を加工する東濃ひのき白川プレカット共同組合、また工務店も多数あり村も一緒になって東白川の家作りを発信する Forestyle という活動もされています。

お隣の白川町には東濃ひのき製品流通協同組もあり、この地域は改めて材木に恵まれた地域であることを実感します。私も岐阜・愛知で建築の仕事をしていく上で、この恵まれた地域性をめいっぱい活用していかねばなりません。

ちなみに私の町の八百津はというと山や製材の活動はよくわかりませんが、どこの地域にも自慢できる若い手刻みの大工さん達がたくさんいます。私は勝手に「大工町八百津」を夢見ています。のんびりやってるとホントに夢で終わってしまうので、もっと動きださねばです。

④ 東桧(製材所+天然乾燥)

最後は桂川さんの製材所、桧の天然乾燥専門の「東桧」さんです。

ここには天然乾燥の桧の製材が約600㎥ストックされているそうです。せいが尺以上の材や8Mの長さの材もあれば板や造作材もあります。在庫にないもので、天然乾燥する時間はかかりますが、注文すればほぼ何でも揃えていただけます。

桂川さんには、山のことから立木や伐採、原木の仕入れ方、製材の考え方や天然乾燥について、最終仕上げや加工、そして実際の建前や竣工後の事まで一通りお話して頂きました。

製材屋でありながら、川上から川下まで勉強されている桂川さんの話はいつも勉強になります。

さいごに

今までも何人かの大工さんを「東桧」さんに連れていきましたが、手刻みをされていて天然乾燥材の入手に困っている大工さんは、この大量の天然乾燥材のストックを見て驚かれます。

私も最初はそうでした。

私が「東桧」さんを知ったのは、2020年。

当時この地域はまだ少しは地域ごとに小さな製材所が残ってはいましたが、天然乾燥の構造材を誰にでも販売できるようにストックして下さる製材所は残っておらず、大工さんを通して何とか天然乾燥材を集めるのがやっとでした。

設計を始めた2010年は、設計のやり方も職人さんとの繋がり方もわかりませんでした。そこから数年たっていろんな方のおかげで「手刻みの家」が設計できるようになり、若い大工さんや左官屋さんなど職人さんとも繋がれるようになったのですが、今度は天然乾燥の材木など素材の調達という壁に直面しました。

どんどん廃業していく製材屋さんや泥コン屋さんをみながら、さすがにこれからは「手刻みの家」の設計だけで食べていくのは無理かなと諦めていた時に、「東桧」さんを紹介して頂きました。当時この天然乾燥材の山を見て、これなら「手刻みの家」だけでやっていけると興奮したのを覚えています。

最近、岐阜愛知以外でも仕事をする機会がありますが、手刻みの為の良質な天然乾燥材を手に入れることが、いかに難しい時代になってきたかを実感します。

伝統的な家作りが減少している理由は、伝統的な家を求める住まい手が減少している事が大きな原因ではあるのですが、それだけではありません。作り手の育成の場も重要ですが、なにより素材の生産者・生産体制が最も重要だと感じます。

職人や設計が増える為には、本人の思いと現場(素材・環境・道具)があれば数年で大丈夫だと思います。しかし、素材は本人の思いと現場ともう一つ人の営みの中の自然(木・竹・粘土・土・砂・藁・草・石・・・)が必要だと感じています。

もうすでに、作り手(職人・設計)がいないからではなく、素材が間接的な原因で伝統的な家作りを諦める現状があります。

例えば、天然乾燥材。手刻みの家を求める住まい手が減ると、職人の仕事が減り天然乾燥材をストックする製材屋が減り、大工や製材屋が原木を仕入れる市場が減り、手刻みに相応しい材や切旬の材木を伐り出す人または山を見て値付けできる人が減り、山が手入れされなくなって素材を手に入れる事が困難になります。

今でも製材屋に天然乾燥材がない地域では、工務店が自ら原木を買い付け、賃挽きまたは自社で製材し自ら干す。市場で手刻みに相応しい材や良い時期の原木が買えない地域は、山と直接つながって切り旬に木こりさんに伐り出してもらい、賃挽きまたは自社で製材し自ら干す。

工務店のやる事が増えて、ゼロから工務店を始めるハードルはますます上がるし、設計事務所の出来ることは限られてしまう。

そんな地域を見てきて、私の地域が如何に恵まれているかに気付きました。

今私は東桧さんのおかげで、工務店が決まっていないくても、材木をみて設計する事が出来る。大工も2ヶ月前ぐらいに連絡すれば、ほぼどんな材寸の天然乾燥材も運んでいただける。

材木だけでなく、荒壁や三和土の泥コン屋さん、中塗り土や色土の土屋さん、藁スサ屋さん、竹屋さん、石屋さん、達磨窯の瓦屋さん、、、などなど1時間圏内でほぼすべてが揃う環境で私は仕事させていただいています。

皆さんのおかげで仕事ができる事に感謝しつつ、皆さんの在庫を全部使い切ってしまうくらいの仕事をお願いできるようになりたいなと・・・。

次回は、山の見学会のご案内をいたします。

山の事、一緒に考えましょう。