はじめに

天然乾燥の木と、手刻みと、土壁の家作りをするようになって、竹小舞の美しい姿を眺めたり、土壁のしっとりとした空気感を感じるのが、仕事の楽しみの一つになった。

竹小舞や土壁のワークショップも出来るようになり、家作りの楽しさが広がった。

土壁の家作りを始めて、本当に良かったと満足なんですが、出来ればとことんこだわりたい。

2014年頃から、石場建ての家を目指す事になった。

理由は二つ。筋交いとアンカーボルトです。

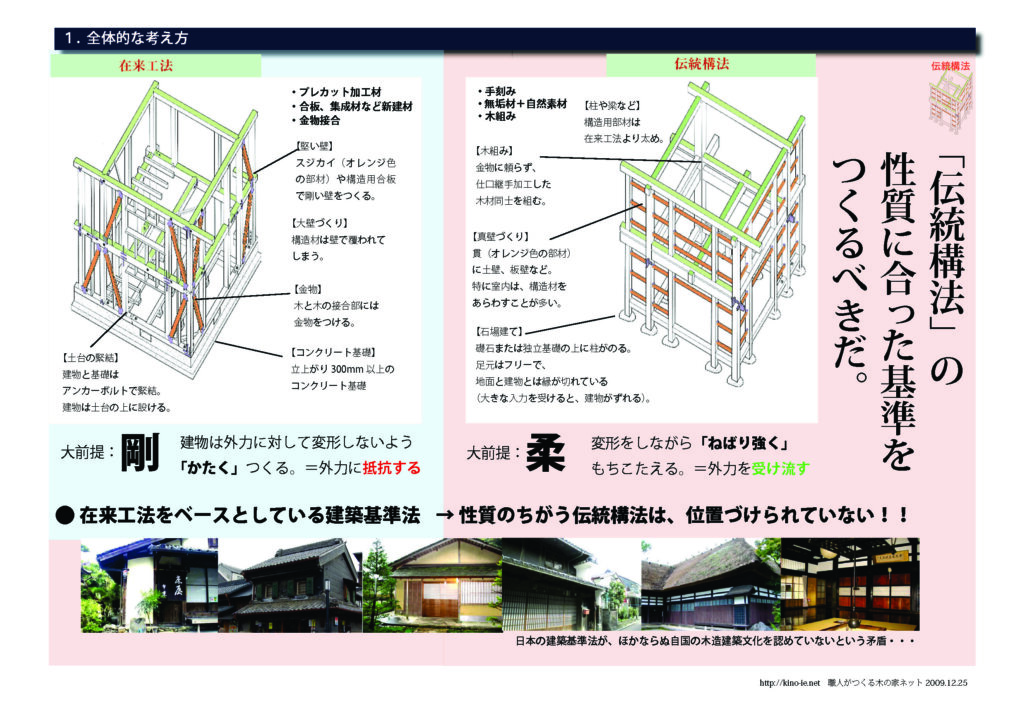

現代工法と伝統工法の構造の違い

家を作る場合は建築基準法上、① 仕様規定 と ② 性能規定 の二つのルートがあります。

① 仕様規定【現代工法】 ※ 何もいらない

家作りの仕様が定められており、その仕様を満足すれば構造計算はいらない。

② 性能規定【伝統工法】 ※ 構造計算と適合判定が必要

定められた仕様を満足しない場合は、個別に構造計算して安全性を確認する。

伝統工法の家作りをしようと思うと、仕様規定では限界がある。

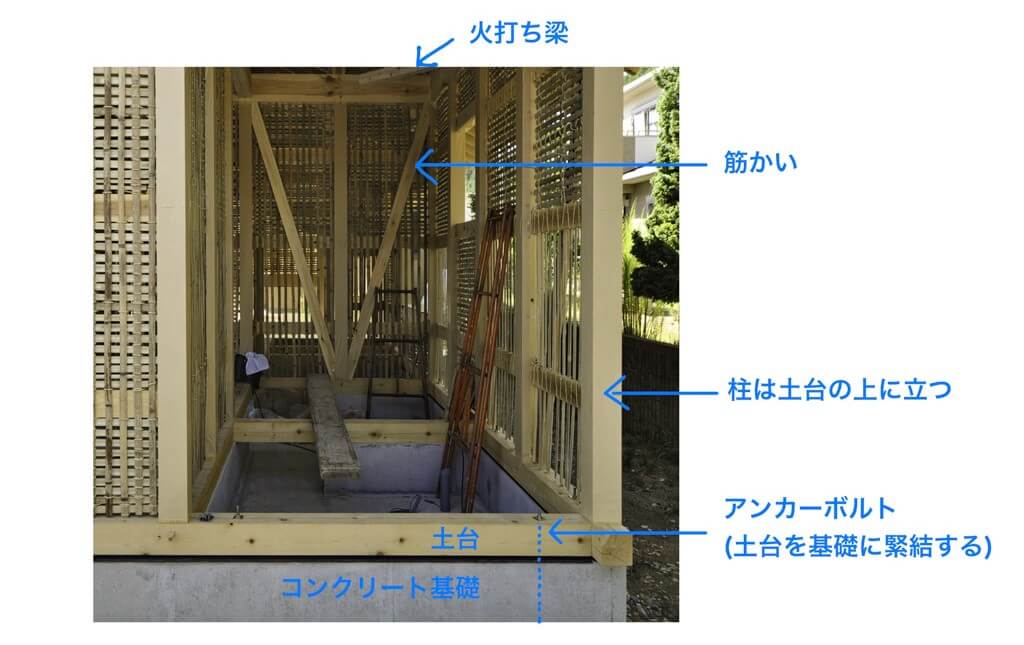

まずは下の写真をご覧ください。何が違うかわかりますでしょうか?

①仕様規定【現代工法】は、こんな家。

コンクリートの基礎があり、その上に土台を乗せて、アンカーボルトで土台と基礎と緊結する。

土壁の中にも筋かいを入れて金物で固定し、火打ち梁も入れる。必要に応じて合板を貼る。

②性能規定【伝統工法】こんな家を作りたい。

基礎は石で、その上に直接柱を立てる石場建て。石と柱は固定しない。

筋かいや合板や火打ち梁、または他の金物類は使用しない。

1.筋かい・合板を使いたくない理由

土壁に、筋かいや合板を使いたくない。

現代工法の耐震要素は「筋かいや構造用合板または金物」です。

伝統工法の耐震要素は「土壁や木組み(差し鴨居)」です。

「筋かいや構造用合板」は固く、地震に対して変形せず耐える。耐えきれなくなると壊れる。

「土壁や木組み」は柔らかく、地震に対して変形しながら粘り続ける。最後は壊れる。

簡単に言うと、地震に対して特性が逆なんですね。

「筋かいや構造用合板」を併用すると、「土壁や木組み」の良さをつぶしてしまいます。

たしかに古民家には、筋かいが無い。

昔の人たちは、手間のかからない筋かいは使わなかった。

下の写真のように、伝統工法の家には筋交い(斜めの材料)は使用しない。

じゃあ、土壁だけで作ればいいじゃん!

残念ながら、仕様規定【壁量計算】では、平屋は壁を増やせば作れますが、2階建ては耐力壁が足らずに1階部分に筋交いか合板を併用しないと、ほぼ作る事が出来ないと思います。また【許容応力度計算】をまともにすると、安全率が大きくなりすぎて壁量計算の約 1.8 倍ほど壁を増やさなければいけなくなると思います。

理由は、【令第46条(構造耐力上必要な軸組等)】です。

現代工法の考え方では、変形性の高い「土壁や木組み」の強さを生かすことが出来ないので、仕様を満足する事が出来ず、「筋かいや構造用合板」に頼らなければいけない。

土壁と筋交いを併用すると、土壁の中に筋交いが埋め込まれ、土壁の良さを生かす事ができない。また、筋かいの端部には筋交い金物を付けて、さらに引き抜き金物も必要になるかもしれない。

だから、伝統工法の土壁の家に筋かいや構造合板を使いたくないんですね。

どうしても使いたい時は、合板と筋交いで構造、土壁は意匠と役割を分担した方が良いかもしれません。

2.アンカーボルトを使いたくない理由

基礎と土台をアンカーボルトで緊結したくない。

理由は筋かいと同じで、「土壁や木組み」は柔らかく、地震に対して変形しながら粘る特性があるので、土台より上の構造は変形しながら地震に耐える。

しかし、基礎と土台をアンカーボルトで緊結すれば、土台から下は硬くなり変形しない。

上から降りてきた地震のエネルギーは、基礎と土台とアンカーボルトに集中してしまう。

筋かいや基礎と土台が、悪いわけではない。

固めるなら全て固める、柔らかくするなら全て柔らかくする。

大事なことは、建物の構造特性が連続している事だと考えています。

手刻み・土壁で、変形性能が高い建物を作るなら、基礎も固定しない石場建てで作るべき。

じゃあ、石の上に柱を立てればいいじゃん!

残念ながら、仕様規定では、出来ないんですね。

理由は、【令第42条(土台及び基礎)】です。

ここには、基礎と土台を緊結しなくてもよいという言葉は、ないのですね。

構造の連続性以外の面でも、石場建てのメリットはあります。

例えば超大型地震が来た時に、現代工法の家は耐えられなくなったら、おそらく力の集中する耐力壁の接合部か、土台の基礎の緊結部分で壊れると思います。

石場建ての家は耐えられなくなったら、石の上で浮き上がる事で、地震力を逃す事が出来ます。

仮に動いても、後から戻せば問題ないです。

2016年の熊本地震直後に、熊本に行きました。

伝統工法の石場建ては、地震の多い日本で生き残ってきた理由を実感する事が出来た。

こちらは、木の家ネットの記事。地震で動いてしまった石場建てを、戻した時の記事です。

3.豆腐とようかん

最後に地盤についてです。

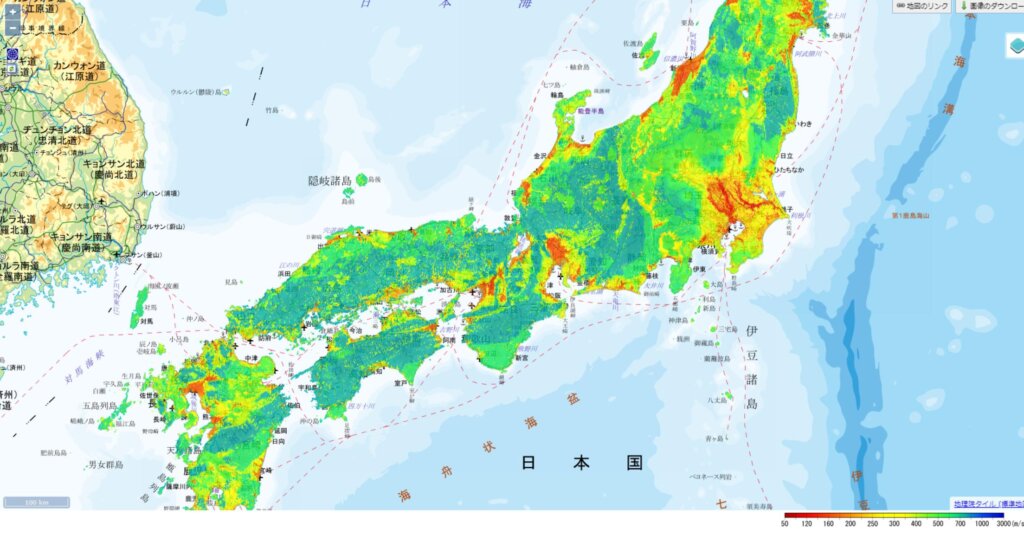

地盤には、固有の特性(地盤増幅率)がある事をご存じですか。

地盤増幅率は、J-SHISの地震ハザードステーションで確認できます。

https://www.j-shis.bosai.go.jp/

こちらが増幅率データです。

とてもざっくり話しますので、頭の中で想像してみて下さい。

地図の赤くなっている所は、よく揺れる柔らかい地盤。

緑の濃い所は、あまり揺れない硬い地盤。黄色はその中間。

例えば、柔らかい地盤は、お皿の上の豆腐(10cm立法)だと想像して下さい。

硬い地盤は、お皿の上のようかん(10cm立法)だと想像して下さい。

では、机の上に、豆腐とようかんがのった二つのお皿を並べて、机を揺らしてみて下さい。

① 豆腐(柔らかい地盤)は、グワングワンと大きくゆっくり揺れます。

② ようかん(硬い地盤)は、プルプルと小さくはやく揺れます。

次に、お皿は触らず、お皿の上の豆腐とようかんの上に、同じ大きさの豆腐(10cm立法)をそれぞれそっと乗してください。

では同じように、お皿が二つ並んだ状態で、上の豆腐が落ちない程度に、机を揺らしてみて下さい。

豆腐の上の豆腐は、下の豆腐と共振して、グワングワンともっと大きく揺れます。

ようかんの上の豆腐は、下のようかんとは共振せず、あまり揺れません。

次に、お皿は触らず、お皿の上の豆腐とようかんもそのまま、両方に乗っている豆腐(10cm立法)をそれぞれ、同じ大きさのようかん(10cm立法)に、そっと乗せ換えて下さい。

ではまた、お皿が二つ並んだ状態で、ようかんが落ちない程度に、机を揺らしてみて下さい。

③ 豆腐の上のヨウカンは、下の豆腐とは共振せず、あまり揺れません。

④ ヨウカンの上のヨウカンは、下のヨウカンと共振して、もっとプルプル揺れます。

では、次のように頭を切り替えて下さい。

上に乗せた豆腐は、柔らかい伝統工法。

上に乗せたようかんは、硬い現代工法。

そうすると下の図のようになります。

| 下の段 | 上の段 | ||

| ① | 豆腐 (柔らかい地盤) | 豆腐 (伝統工法) | 共振 |

| ② | ようかん (硬い地盤) | 豆腐 (伝統工法) | |

| ③ | 豆腐 (柔らかい地盤) | ようかん (現代工法) | |

| ④ | ようかん (硬い地盤) | ようかん (現代工法) | 共振 |

① 柔らかい伝統工法は、柔らかい地盤に建てると、共振してよく揺れる。

② 逆に、硬い地盤に建てれば、周期が異なるので、あまり揺れない。

伝統工法と現代工法、どちらが地震い強いと言う話ではありません。

伝統工法の家は、硬い地盤と相性が良く、よく揺れる地盤とは相性が良くない。

大事なことは、地盤の特性に合わせて、建物の構造を設計をすることだと考えています。

※石場建ての構造計算では、地盤増幅率を考慮して安全性を確認しています。

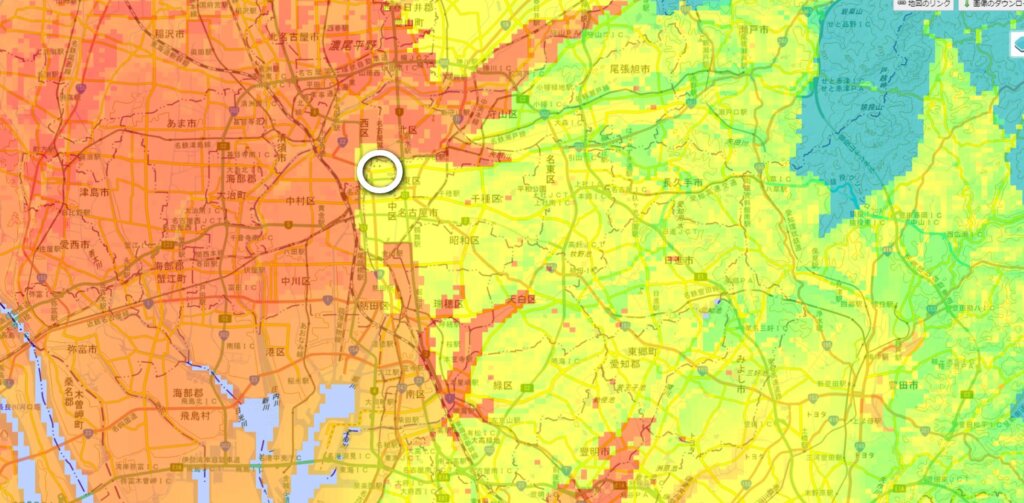

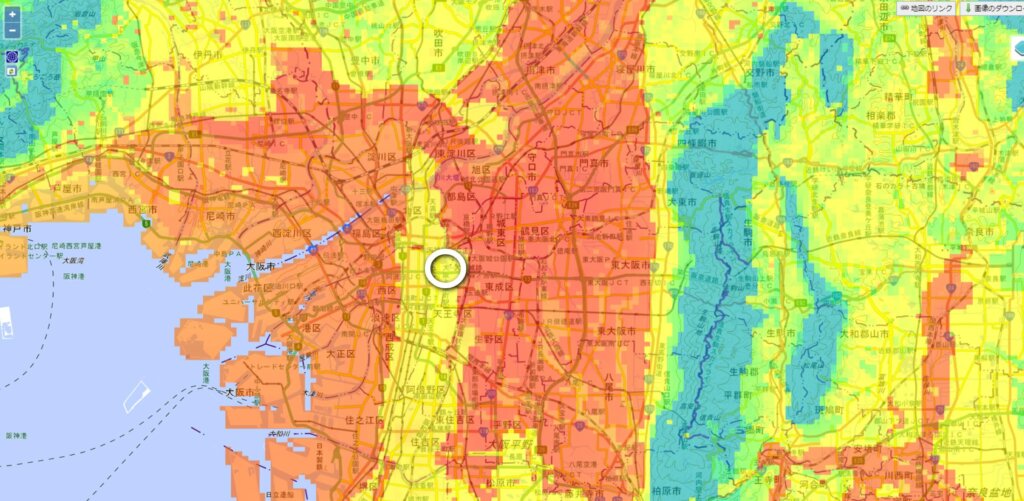

参考までに、下の〇は名古屋城。

下の〇は、大阪城。

どちらも、赤は避けているのですね。

石場建てを作るには限界耐力計算で安全を証明する

筋かいを使わず、基礎と土台を緊結せず、石場建てを作りたい。

石場建てを建てるには、現代工法の仕様規定を満足する事が出来ず、建てる事が出来ない。

性能規定で個別に構造計算して安全性を確認すれば、建てる事が出来る。

有難いことに、仕様規定を満足しない伝統工法の耐震性を評価する計算法があります。

それを限界耐力計算と言います。実際に壊す限界実験を行い生まれた計算法です。

こちらは、木の家ネットの資料。

石場建ての事全般について、とても分かりやすくまとめられています。

ぜひご覧ください。

さいごに

というわけで、限界耐力計算を学び、石場建ての家を設計出来るようになりました。

2010年の自然素材の家から考えが変わってきて、木組みの家になり、土壁の家になり、石場建ての家になった。

無垢の木を使う為には、手刻みで作る。強くてしなやかな、木組みの家。

自然の素材で作る為には、土壁で作る。重くて変形性能の高い、土壁の家。

手刻み・土壁で作る為には、石の上に柱を建てる。基礎と固定しない、石場建ての家。

仕様規定から解放されることによって、石から上の構造特性を連続させることが出来るようになった。そして、性能規定で安全性を確認する事で、設計が自由になって楽しくなった。

これから伝統工法でやるなら、すべて石場建てでやると決めた。

次回は真壁の家作り。

木組みも土壁も石場建ても、真壁の家作りをするための手段だという事に気づいた。

ご興味があれば、最初からご覧ください。