はじめに

2016年、私の中で大きな出来事が2つあった。

1.熊本地震

2.気候風土適応住宅

この2つをきっかけに、私が建築の仕事を通して、社会や未来の為にできる事を考えた。

建築するという行為は自然を壊して行われる。環境保護の観点からは、マイナスでしかない。

建築士である私に出来る事は、如何にそのマイナスを小さくできるか。

その為に出来る事は、建築に関わる全てのエネルギーを減らし、建築のゴミを減らし、永く生き続ける民家を作り続ける事。

永く生き続ける民家は「真壁の家」

柱や梁が現しの構造を、真壁と呼ぶ。

真壁の柱や梁などの素材は、空気や陽に触れる事で、呼吸している。

素材は呼吸する事で、時間によって磨かれ、味わい深まる。

上:柱梁が見えている真壁。

柱梁が見えている真壁の家は、維持管理しやすい。

つまり、傷んだ箇所を早期に発見でき、修理がしやすい。

柱梁が隠れている大壁の家は、どこが痛んでいるかわからない。

壁の中の柱が傷んでいるか確認するには、壁を壊さなければいけない。

下:柱梁が隠れている大壁。

内外、出来る範囲で「真壁」の家作りをすることが、家の寿命に繋がる。

1 熊本地震

2016年4月、被災した熊本へ、地震の一週間後にボランティアとして入った。

現地では、古川設計室の古川さんの現場の応急措置の手伝いをさせて頂き、夜には地震時のお話を聞かせて頂いた。

完成して10年も満たない家や、100年以上も大事にされてきただろう民家が、大きく揺られて損傷したり、地盤が壊れて建物が傾いたりしてた。

初めて、大地震で被災している家の姿を見て、地震の怖さと辛さを肌で感じました。

地震に強い家より、地震後に修理しやすい家

地震に強くて壊れない家作りは、目指すべきですが、無理ということがわかった。

震度7の地震が来たとしても、地盤が壊れないか、どの周期で来るかは、まさに運。

それよりも、地震後に傷んだ箇所が確認でき、修理しやすい家作りを考えるべき。

修理しやすい家は、柱梁が現しの真壁の家。縁の下が現しの石場建ての家。

大壁の家は、まずどこが壊れているかわからない。

地震の被害は、地盤増幅率に比例

地震の被害と増幅率は、比例している事を実体験で理解できた。

地盤増幅率 2 倍の地域の被災状況を見て回る事で、設計で想定すべき事の多さを理解した。

増幅率の大きな揺れやすい場所では、伝統工法の柔らかい家は最悪の相性です。

どうしても作るなら、平屋の真壁で、壊れた時に直し易くしておく事。

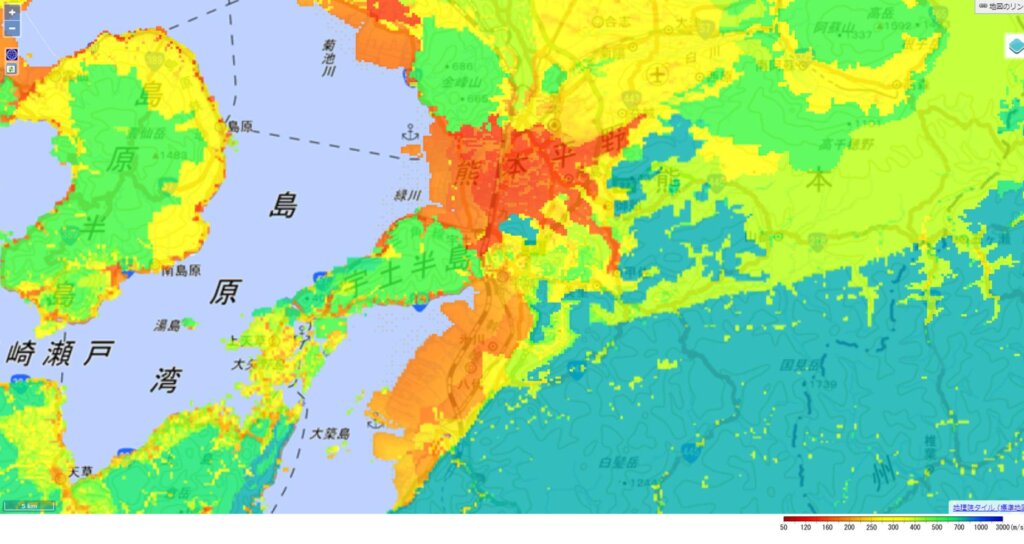

下の地図は、JSHISの熊本周辺の地盤増幅率です。

https://www.j-shis.bosai.go.jp/

実際の被害状況をみて、J-SHISのデータの信頼性に驚きました。

家作りにおいて、土地選定の重要性を痛感。

長く持つ家は、強い家ではなく、直し易い家。

伝統工法の家とは、いつまでも直し続けられる家。

大地震を経験してなお100年以上生きている民家と、

50年持たずに解体される大壁の現代工法の家が、それを証明してくれている。

2 気候風土適応住宅

高気密高断熱の住宅は「エアコンの消費が少ないから省エネ」という事で世の中は動いている。2015年には建築の省エネ法の話が進み、2025年から住宅にも断熱性能が義務化される事となった。

私たちが建てているような「伝統工法の家」は、低気密低断熱の住宅であり、義務化になれば断熱性能の外皮基準を満たせず、建築できなくなる事となってしまった。

義務化によって、突然伝統工法の家作りが出来なくなってしまう事に。

どうしましょう・・・となっていた所に、

2016年3月に 省エネ法の中に「気候風土適応住宅」という枠組みが示された。

「気候風土適応住宅」とは、地域の気候や風土に合った、昔ながらのエネルギーに大きく頼らない暮らしの住宅です。高気密高断熱とは違う方法で、省エネを目指す住宅です。

2025年以降は「気候風土適応住宅」と認定されれば、断熱性能の外皮基準が適用除外となるらしい。

つまり、私たちが建てているような「伝統工法の家」も、「気候風土適応住宅」と認められれば、建築可能となった。

なんと、道は開かれたのでした!

2017年に木の家ネットが製作した「気候風土適応住宅」の説明パンフレットです。

その後、国は「気候風土適応住宅」に相応しい住宅の事例や、伝統的な家作りや暮らしの工夫を集める為、全国の作り手から提案を募集するという事を始めた。

作り手にとっては、2025年以降も作り続けたい家を提案する絶好のチャンス。

言いたいことがあるなら、ここで提案する。ここで黙ってて、後で文句を言うな。

というわけで、私も思いの丈をぶつけるつもりで、提案書を作りました。

私の考える気候風土適応住宅

国が「外皮性能が足りないから、省エネではない。だから作るな」と言う伝統工法の家を、「省エネである」と提案しなければならない。

提案書を作る作業は、私が6年間かけて探した「目指すべき家作り」をまとめる作業でした。

作る時のエネルギー、暮らす時のエネルギー、壊す時のエネルギー。

如何にして、家に関わるエネルギー全体を、バランスよく小さくするか。

そして、家族から愛され永く住み継ぐことができるような、長持ちする家を如何に作るか。

・自然のエネルギーを利用した夏と冬の暮らし方

電気や石油に頼る前に、まずは自然のエネルギーを活用する工夫をする事。

居室が直接外皮に面する部分少なくなるよう、縁側や廊下や押し入れを有効に配置。

夏は、南北や高さを利用した通風を確保し、広く暮らす。

土壁の家とすることで、夜の冷気を土壁に蓄冷し、涼しく暮らす。

屋根はいぶし瓦で軒庇を深くし、朝日や西日は植栽や間取りで日射を抑える。

梅雨時期は、畳・土・木の調湿作用で、除湿器不要。

冬は、晴れた日の日射を取り込むため南東から南西には、縁側・居間・和室を配置。

寒い日は障子やふすまで間仕切り、小さな空間を温めて暮らす。

薪ストーブの輻射熱は土壁に蓄熱して、温度変化を和らげる。

しっとり湿気を保った土壁や畳が、乾燥を防ぐ。

設備も重要です。

私が提案する設備は、太陽熱温水器で給湯、井戸水の活用、薪ストーブで暖房、薪ボイラーで給湯、囲炉裏で暖房、五右衛門風呂で給湯。

太陽熱温水器や井戸水は、ぜひ活用をおすすめします。

また、薪や竹や廃材など木質エネルギーが手に入る方には、薪ストーブなどおすすめしています。

自然のエネルギーを利用する事は、光熱費が下がり、財布に優しいのです。

・身近な自然から手に入れて、身近な自然に還る素材

伝統工法の家を構成する主な素材は、木や土や草や竹や石などです。

素材の生産方法は、工場でエネルギーを使って生産する製品ではなく、自然のエネルギーを活用して生産・調整する自然の素材です。

身近な場所から調達し、身近な場所で生産される素材は、素材生産時や運搬時のエネルギーがとても小さい。

解体時も、これらの素材は身近な自然に還っていきます。

100年間ほど、自然から素材をお借りする虫のような家作り。

・維持管理のしやすい長持ちする家

「木組み」と「土壁」、縁の下のある「石場建て」とし、極力真壁とすることで、点検しやすく修理しやすい構造とする。

家を構成する素材は、近くで採れる木や土など自然の素材を使用。

自然の素材は、防水の必要はなく、空気に触れるだけで湿気を吸ったり吐いたりして永く持つ。

合板やボード・クロス・断熱材など樹脂系の素材は湿気に弱いので、使わない。

もし防水の為に、ビニールで家を覆えば、家は呼吸できなく、寿命は短くなってしまう。

外壁は、赤身の厚板の下見板なら、100年は持つ。

サイディングなどボードの壁は数十年で、産業廃棄物が生まれる。

もしくは、十数年おきに塗り直して、マイクロプラスチックを撒き散らす。

いぶしの日本瓦は100年、高耐久と言われるガルバリウムの板金屋根は50年。

コンクリートの寿命は60年、コンクリートの上に100年住宅は成り立たない。

メーカー保証がついてるような既製品も、長持ちしない。

例えば、アルミサッシは2年保証で20年で廃盤。取り換えるには壁を壊す。

建具屋が赤身の材料で作る木製建具の寿命は、100年。直し続ければ、いつまでも使える。

毎年出ては消えていく新建材は、短命。

自然の素材と職人の手作りは、長寿命

家を何世代も住み継ぐ事は、最もエネルギーを使わない事。

そして、その気になれば、いつまでも直し続けられるのが、伝統工法の家。

家に関わる2つのエネルギー

家に関わるエネルギー(温室効果ガス排出量)は大きく二つに分かれます。

・オペレーショナルカーボン:建物運用中の温室効果ガス排出量

光熱費のエネルギーの事です。

・エンボディドカーボン:建設・改修・解体の温室効果ガス排出量

素材調達・材料生産・建物建設・建物維持管理・建物解体・材料処分のエネルギーの事です。

現在の世の中では、エアコンの電気代(オペレーショナルカーボン)を小さくするために、50年ぐらい持つ高気密高断熱の家に太陽光パネルを乗せて高性能のエアコンを付けましょうと言っています。もちろん建設費と処分代(エンボディドカーボン)は膨らんでいます。

現在は、オペレーションが70%、エンボディが30%と想定されています。

運用時のエネルギーが大きいので、オペレーションを小さくする事が正しいように見えますが、この流れが行き過ぎると、逆転してエンボディがオペレーションを超えていきます。

この関係では、前進しているとは言えず、行き詰まるのが分かっています。

経済の成長は、今まで通り自然を壊す事で維持できますが、地球の環境は先送りです。

地球の環境が待ったなしと言っている今の時代にやるべきことは、一つ。

オペレーションもエンボディも同時に小さくするしかありません。

それを実践しているのが、世界各地の伝統工法です。

エネルギーを少なくする事は、お財布にも優しいのです。

これから家を建てる方、どうか自分の物差しを持って、家作りを選択してください。

永く住み継ぐために必要な事

日本の気候風土や災害などに対し、物理的な耐久性や、維持管理のしやすさを備えている事。

間取りや外観は、奇をてらわず田の字のシンプルな架構とし、将来の可変性に備えている事。

素材が空気や陽に触れる事で永く生き続け、時間によって磨かれ、味わい深まる家である事。

物理的な耐久性も必要だが、それ以上に必要な物は、住まい手がその家を残そうという意思。

家はそこで暮らす家族から愛されて、初めて住み継がれ、永く生き続けていく事となる。

こんなこと・・・を書いたのですが、実はこれは私が暮らしている家の話です。

6年間探してきた「私の目指す家作り」は、一周回って「私の家」に戻ってきた。

私の家

気候風土適応住宅の結果ですが3回提案を出して、2回採択、1回不採択でした。

採択された2回は、建築の範囲の提案をしました。

不採択だった1回は、建築だけでは限界を感じて、土木や里山や生物多様性の提案をしました。

まだ世の中は、建築だけで省エネを目指しているようです。

ここから先は、その考えを変えないと、前に進むことが出来ないと思う。

この気候風土適応住宅の提案は、私に大事な事を教えてくれました。

私は「私の家」が大好きで、これからも直しながら、大切に暮らし続けようと決めている。

自分の育った家を使い続ける事は、自然豊かな土地に新たに家を建てる事より、パーマネント。

私の家は、明治時代に私のおじいさんのおじいさんが建てた家で、私で5代目の住人。

家族の記憶の器となって「永く生き続ける家」は、住み継ぐ価値のある家です。

建て主さんに家作りを提案する時には、嘘をつかず心から良いと思える家を提案したい。

私が私の家を思うように、建て主さんにも建て主さんが暮らす家を愛してほしい。

私の考えに共感して頂ける建て主さんに対して「永く生き続ける家」を作る事が私の仕事。

さいごに

頭の中も整理でき、進むべき方向が明確になった。

しばらくは、目標にしていた家作りが出来るようになったつもりでいました。

ただ、私が作っている家が100年後に今の「私の家」になっているかというと、何か大事なモノものが足りない事はわかっていた。

その足りなかったモノとは、4年後に出会う事が出来ました。

ご興味があれば、最初からご覧ください。